| 사행을 따라 일본에 가다 |

숙종 당시 사행은 숙종 8년(1682)과 숙종 37년(1711)․숙종 45년(1719) 세 차례에 걸쳐 있었다. 숙종 37년(1711)․숙종 45년(1719) 이 두 시기에 김체건이 일본 사행에 동행을 하지 않았을 것임은 '승정원일기(承政院日記)' 영조 10년(1738) 10월 8일의 기록을 통해 살필 수 있다. 훈련대장 장붕익(張鵬翼, 1674~1735)이 영조에게 ‘왜검은 선조(先朝) 무오(戊午)년에 김치근(金致謹)이라고 불리우는 자를 보내어 왜국에서 배워오게 한 것’이라고 말을 하고 있기 때문이다. 영조 10년 이전의 무오년은 숙종 4년(1678)이다. 이 해에 김치근이라는 이가 왜검을 일본에서 배워왔다는 것이다. 숙종대에 왜검을 배우기 위해 갔던 이는 '무예도보통지' 등의 기록을 통해 김체건이 확실하기 때문에 김치근이라는 인명은 김체건의 이름을 명확히 알지 못한 장붕익의 오해, 또는 당시 임금과 장붕익의 말을 옮긴 사관의 실수에서 비롯된 것으로 여겨진다. 그런데 앞서 언급한 것처럼 숙종 4년에는 통신사행이 없었다. 따라서 가장 가까운 숙종 8년의 사실을 잘못 이해한 것으로 보이고, 이 때 김체건이 사행에 동행한 것으로 짐작된다. 숙종 8년의 사행은 5월부터 11월까지였는데, 도쿠가와 쓰나요시(德川綱吉)가 장군직을 물려받자 축하사절로 파견한 것이었다. 그런데 재미있는 사실은 당시 연행을 담고 있는 역관 김지남(金指南, 1654~1718)의 '동사일록(東槎日錄)'에는 통신사 일행의 명단이 기재되어 있지만, 김체건의 이름이 보이지 않는다는 점이다. 김체건의 직위가 낮았기 때문이라고 생각할 수도 있지만, 그가 맡은 임무를 드러낼 수 없었고 또 본명을 사용하지 못했기 때문이 아닐까 생각해 본다. 이 당시 사행에는 무인으로는 선전관(宣傳官) 양익명(梁益命)과 마상재인 오순백(吳順伯)․형시정(邢時廷) 등이 동행하였다. 오순백은 앞서 언급한 숙종 8년 통신사행의 기록을 담은 '동사일록'과 홍우재(洪禹載)의 '동사록(東槎錄)'을 보아도 5월 15일 통신사행이 경북 예천에 머물렀을 때, 사또가 그로 하여금 검무를 추게 했다. 그의 검무를 보기 위해 많은 사람이 모여들어 북새통을 이루었고, 어른아이 할 것 없이 보는 자마다 그의 기이한 재주를 칭찬하는 자가 없었다고 한다. 오순백이 마상재 뿐 아니라, 검무에도 매우 빼어났음을 말하는데, 오순백과 관련한 기록은 다른 곳에서 찾을 수 없다. 가능성이 매우 적기는 하지만, 혹 오순백이 김체건이 아니었을까 하는 생각도 가져본다. |

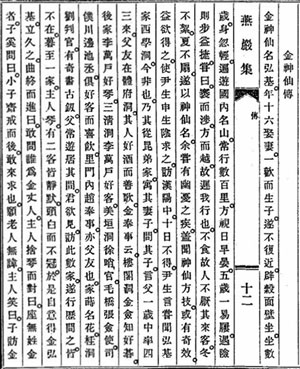

김체건이 사행을 따라 에도[江戶] 지금의 도쿄까지 가면서 검보를 얻어 기법을 익혔는지 아니면, 혼자 사행에서 떨어져 나와 일본 각지를 돌며 왜검을 익혔는지는 명확치 않다. 그가 왜관에서 머슴살이를 몇 년 동안 해서 일본어에도 능숙했을 것으로 보이기 때문에 후자의 추정도 생각해 볼 수 있는 것이다. 그가 배운 기법에 대해서는 '무예도보통지'에는 토유류(土由流)․운광류(運光流)․천유류(千柳流)․유피류(柳彼流)의 4류가 있다. 이들 유에 관해서 토유(土由)를 토전(土田)으로 보면서 발음이 같은 호전(戶田)류로, 운광은 운홍류(雲弘流)로 비정하는 학자도 있다. 그런데 '능허관만고'에는 왜검이 토유류부터 유피류까지 8류 였다고 하고 있으며, '무예도보통지'에는 이 4류도 중간에 실전되어 운광류 만이 행해지고 있다고 하고 있다. 즉, 무예도보통지가 편찬되는 시기에는 김체건이 전한 많은 기법이 유실된 것으로 여겨진다. 이러한 추론은 무예도보통지에 기재된 왜검법의 세 명칭을 통해서도 추정해 볼 수 있다. 토유류: 기(起)-장검재진(藏劍再進)-장검삼진(藏劍三進) 운광류: 기(起)-천리(千利)-속행(速行)-산시우(山時雨)-수구심(水鳩心)-유사(柳絲)-종(終) 천유류: 기(起)-초도수(初度手)-장검재진(藏劍再進)-장검삼진(藏劍三進)-종(終) 유피류: 기(起)-종(終) 운광류에는 천리․속행․산시우․수구심․유사 등 중국에서 유래된 검법과는 다른 일본에서 유래된 세로 보이는 세명이 자세하게 전하고 있다. 반면 나머지 3류 중에는 유피류에 초도수라는 세명 만이 전하고 있어, 세명 혹은 기법이 유실되었음을 말해준다. 숙종 8년의 일본 사행은 이해 11월 16일에 임금에게 돌아와 그 결과를 보고하였는데, 김체건도 이 시기 즈음에 돌아왔을 것으로 보인다. 정식 사행과는 별개의 임무를 띠고 갔으므로 사행단과 별도로 일찌감치 귀국했을 수도 있다. 숙종 8년 11월에는 김석주(金錫冑)가 청에 사은사(謝恩使)로 가게 되었는데, 이보다 한달 앞서 그를 동래에 내려보내 왜인의 검술을 배웠고 금위영(禁衛營)으로 소속을 옮긴 자를 데려가 저쪽(청)의 기예를 배우게 하자고 청하여 숙종으로부터 허락을 받아 내기도 하였다. 김석주가 언급한 인물이 김체건을 말하는 것으로 여겨진다. 그렇다면, 김체건은 일본에서 귀국한 지 얼마 되지 않아, 금위영으로 소속이 옮겨졌고 숙종 8년 11월의 사은사를 따라 청에 가서 그 곳의 무예를 습득해 왔을 가능성도 살필 수 있다. '무예도보통지' 「병기총서(兵技總叙)」조를 보면, 숙종 16년(1690) 11월에 내원(內院)에서 훈련도감에 속한 왜검수의 기법을 시험하였다고 하는데, 김체건으로부터 왜검을 익힌 훈련도감의 왜검수들을 시험한 것으로 봐도 무방해 보인다. 이후 김체건의 행적은 숙종 23년(1697)에 나타난다. 별무사(別武士)로 재직하던 그는 정월에 운부(雲浮)․장길산(張吉山)과 관련이 있다고 하는 이영창(李榮昌) 및 그의 아우 이영만(李榮萬)과 종 중길(仲吉) 그리고 처 선옥(仙玉) 등을 뒤쫓아서 체포하기도 했다. 숙종 25년(1699) 6월에는 종4품 무관직인 두모포(豆毛浦) 만호(萬戶)를 지냈으며, 숙종 37년(1711) 10월에는 별무사에 재직했다. 김체건에게는 1710년 이전에 태어난 아들 김광택이 있는데, 「김광택전」에 따르면, 광택이 7․8세였을 때까지는 김체건이 살아 있던 것으로 보인다. 따라서 김체건은 1717년, 1718년 이후에야 사망한 것으로 추정된다. |

|

「김광택전」에는 “김광택은 서울 사람이고 아버지는 체건으로, 광택 또한 능히 그 부친의 기이한 술법을 전해 받았으니……”라는 서술이 있어, 김체건에게 김광택이라는 아들이 있었으며, 그도 아버지의 검술을 이어받아 뛰어난 검객이 되었음을 살필 수 있다. 김광택에 관해서는 '승정원일기'를 통해, 몇 가지 사실을 좀 더 알 수 있다. 영조 33년(1757)에 영조가 김체건의 아들 광택을 불러 본 기록이 남아 있기 때문이다. 아래는 전문이다.

|

'시사.상식 > 시사.상식' 카테고리의 다른 글

| 지상군 대화력전 전승 보장한다 (0) | 2013.04.06 |

|---|---|

| 방탄복만 입으면 나도 아이언맨! (0) | 2013.04.05 |

| 검은 나이팅게일 (0) | 2013.04.04 |

| 이슬람의 마법 `다마스커스 검` (Damascus Blade) (0) | 2013.04.04 |

| 미국 해군 역사상 가장 탁월한 전략가 `체스터 니미츠` (0) | 2013.04.03 |