1909년 3월 22일 청나라가 일본에 간도 영유권을 포함한 '만주 현안'을 헤이그의 국제중재재판소에 회부하겠다고 통보한 것이 대표적이다. 청나라는 일본의 만주침략에 맞서 열강의 간섭과 개입을 유도하기 위한 자구책으로 헤이그 행(行)이라는 카드를 꺼냈다. 일본은 그해 4월 29일 철도부설권을 얻는 대신 간도영유권은 양보한다는 결정을 내렸다. 국제중재재판소로 갔을 때 예상되는 열강의 간섭에 대한 위기감 때문이었다.

1910년 8월 5일, 미국의 태프트 대통령이 영국과 중재재판 조약을 추진한 것도 국제중재재판소를 통해 전쟁 가능성을 방지하기 위한 방책이었다. 미국은 당시 국무장관 녹스(Knox)가 야심 차게 추진한 '만주철도 중립화' 계획이 실패한 원인이 영·일동맹에 있다고 판단했다. 제2차 영·일동맹 조약에 일본이 미국과 전쟁을 벌이는 경우, 영국이 일본 편에서 미국과의 전투에 가담하도록 규정한 조항이 있기 때문이다.

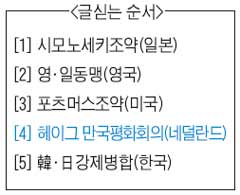

영국과 미국은 영·일동맹과 헤이그체제를 양립시킬 묘책을 찾아내야만 했다. 1911년 7월 13일 개정된 제3차 영·일동맹은 동맹국 한쪽과 중재재판 조약을 맺은 국가에는 동맹 조약이 적용되지 않는다는 단서를 추가했다. 영·미 중재재판 조약은 그해 8월 3일 조인됐다. 비록 미국 상원의 거부권 행사로 조약은 무산됐으나, 미·영까지 국제중재재판소를 통해 분쟁을 해결하려 했다는 점에서 헤이그 만국평화회의가 이후 국제 사회에 미친 영향을 짐작할 수 있다.