난 경종의 충신’ 김일경은 뻣뻣했다

장희빈의 아들 경종은 재위 4년(1724) 8월 25일 창경궁 환취정(環翠亭)에서 세상을 떠났다. 닷새 후인 8월 30일 장희빈의 연적(戀敵)이자 정적(政敵)이었던 숙빈 최씨의 아들 연잉군이 인정문(仁政門)에서 삼십 세의 나이로 즉위했다. 그러나 그 앞길이 순탄할 수는 없었다. '영조실록'에 “성상께서 대위(大位: 왕위)에 광림(光臨)하시자 불령(不逞)한 무리들이 떼를 지어 저주하고 과장하며 그릇된 이야기를 선동해서 사방을 미혹하게 했다(1년 1월 17일)”고 전하는 것처럼 ‘경종 독살설’이 광범위하게 유포되고 있었기 때문이다.

영조의 과제는 경종 독살설을 믿는 소론 강경파(埈少)와 남인들, 그리고 백성들의 의구심을 불식시키는 것이었다. 이는 반대 당파와의 대타협에 의한 화해를 통해서만 가능한 일이었다. 그러나 영조는 대타협을 할 생각이 없었고, 노론도 마찬가지였다. 영조 즉위년 11월 6일 유학(幼學) 이의연(李義淵)이 “신축년(경종 1년) 이후의 일은 모두 선대왕(先大王: 경종)의 뜻이 아니었다”면서 “교목세가(喬木世家: 명가)를 주륙한 무리들을 처벌해야 한다”고 상소했다. 경종 1년(1721) 김일경의 신축소로 소론이 정권을 잡은 신축환국 이후의 일들은 모두 소론 강경파가 주도했다는 주장이었다. 소론 계열의 사헌부·사간원이 이의연의 국문을 요청했으나 영조는 거부했다.

그러자 영의정 이광좌(李光佐)와 좌의정 유봉휘(柳鳳輝)가 이의연의 처벌을 주장하며 사퇴하고, 우의정 조태억(趙泰億)이 청대해 “이의연의 상소는 선왕을 무욕(誣辱)한 것”이라고 주장해 영조도 한 발 물러설 수밖에 없었다. 영조는 “이의연은 당(黨)을 위해 죽기로 달게 마음을 먹은 무리”라면서 절도(絶島) 유배를 명했다. 그러나 영조의 속마음은 이의연에게 동조하고 있었다. 11월 9일에는 동학 훈도(東學訓導) 이봉명(李鳳鳴)이 소론 강경파의 영수 김일경을 역적이라고 공격했다. 영조는 “지금 이후로는 당론(黨論)과 관계되는 것들은 응지상소(應旨上疏: 임금의 구언에 응하는 상소)라도 봉입하지 말라”고 이봉명을 꾸짖었다. 그러면서 김일경도 삭출(削黜)시켰다. 영조의 속뜻이 다시 드러난 셈이었다.

그러자 영의정 이광좌(李光佐)와 좌의정 유봉휘(柳鳳輝)가 이의연의 처벌을 주장하며 사퇴하고, 우의정 조태억(趙泰億)이 청대해 “이의연의 상소는 선왕을 무욕(誣辱)한 것”이라고 주장해 영조도 한 발 물러설 수밖에 없었다. 영조는 “이의연은 당(黨)을 위해 죽기로 달게 마음을 먹은 무리”라면서 절도(絶島) 유배를 명했다. 그러나 영조의 속마음은 이의연에게 동조하고 있었다. 11월 9일에는 동학 훈도(東學訓導) 이봉명(李鳳鳴)이 소론 강경파의 영수 김일경을 역적이라고 공격했다. 영조는 “지금 이후로는 당론(黨論)과 관계되는 것들은 응지상소(應旨上疏: 임금의 구언에 응하는 상소)라도 봉입하지 말라”고 이봉명을 꾸짖었다. 그러면서 김일경도 삭출(削黜)시켰다. 영조의 속뜻이 다시 드러난 셈이었다.

소론은 강경파(埈少)와 온건파(緩少)로 갈라졌다. 영조와 공존을 추구했던 소론 온건파(緩少)는 김일경 같은 소론 강경파(埈少)와 다르다는 사실을 보여주어야 했다.

김일경의 삭출에 소론 강경파가 반발하자 영조는 “김일경을 옹호하면 역적을 비호하는 율(律)을 베풀어 결코 용서하지 않을 것”이라고 단정지었다. 영조는 김일경을 경종의 충신으로 대접함으로써 소론 강경파와 화합을 추구할 생각이 전혀 없었다. 영조는 즉위년 11월 11일 김일경을 절도에 안치시켰다가 12월 4일 서울로 끌고 와 국문장에 세웠다. 이미 만 62세의 노인이었다.

그러나 김일경을 죽일 죄를 찾을 수 없었다. 노론 4대신이 경종을 제거하려 했음은 주지의 사실이었다. 또 목호룡의 고변, 즉 삼급수(三急手)를 통해 노론에서 경종을 제거하려 했던 사실도 수많은 연루자의 자백에 의해 대부분 사실로 드러났다. 할 수 없이 영조는 김일경이 목호룡 고변사건을 태묘(太廟: 종묘)에 고할 때 홍문관 제학의 자격으로 작성한 반교문(頒赦文)과 상소문의 구절들을 문제 삼았다.

예를 들면 “노(魯)나라의 종무(鍾巫)처럼 야밤에 칼을 품기도 하고, 한(漢)나라의 양기(梁冀)·염현(閻顯)처럼 음식에다 독을 타기도 하며, 진(秦)나라 때의 이사(李斯)·조고(趙高)처럼 국상(國喪)을 이용해 교제(矯制: 거짓 조서)를 만들기도 했다('경종수정실록' 4년 4월 24일)”는 김일경의 글이 영조를 공격한 것이라는 주장이었다. 이는 삼급수,즉 칼로 경종을 죽이려던 대급수,독살하려던 소급수,선왕의 유서를 위조해 폐출하려던 평지수의 사례를 중국 역사에서 찾아 인용한 것에 불과한 것이었다.

김일경은 국청에 끌려 나왔을 때 이미 죽음을 각오했다. 국청에서 그는 “지금은 이 목숨이 끝날 때이니 누구를 원망하며 누구를 탓하겠는가? 만 번 주륙을 당한다 해도 교묘한 말로 피하고 싶지 않다”며 “(내가) 평생 지킨 바는 오직 충(忠)과 직(直)”이라고 말했다. 영조는 김일경에게 ‘과거의 잘못을 시인한다’는 대답을 듣고 난 다음 죽이고 싶었다. 하지만 영조를 ‘선왕을 독살한 범인’으로 보고 멸족까지 각오한 그가 잘못을 시인할 리 만무했다. 영조가 ‘부도(不道)’하다는 사실을 인정하라고 요구하자 “성품이 원래 충직(忠直)하여 부도한 일은 알지 못한다”라고 부인한 김일경은 “선대왕(先大王: 경종)의 빈전(殯殿:시신)이 여기에 있으니, 여기서 죽는다면 마음에 달갑겠다”라고 맞섰다. 경종의 충신으로 죽겠다는 뜻이었다.

심지어 김일경은 ‘시원하게 나를 죽이라’고까지 말했는데 영조는 “‘시원하게 죽이라’고 한 뜻 또한 지극히 흉패(凶悖)하다. 저를 죽인들 내 마음에 무슨 시원할 것이 있겠느냐?”라고 분개했다.'영조실록'은 “김일경은 공초(供招)를 바칠 때 말마다 반드시 선왕의 충신이라 하고 반드시 ‘나[吾]’라고 했으며 ‘저[矣身]’라고 하지 않았다. 죄인은 마땅히 고개를 숙여야 하는데도 이에 감히 고개를 쳐들어서 머리를 덮어씌우라고 명했다(즉위년 12월 8일)”고 전하고 있다. 목호룡도 마찬가지였다.

목호룡은 영조에게 “회맹단(會盟壇)의 삽혈이 마르지도 않았는데 어찌 이런 일이 있을 줄 알았겠습니까?”라고 반문했다. 이에 영조는 “그 말이 흉참(凶慘)하다”라고 비난했다. 목호룡은 경종 3년 역적들을 토벌한 공으로 부사공신(扶社功臣) 동성군(東城君)으로 책봉 받았는데, 공신들의 회맹 때 나누어 마신 피가 식기도 전에 역적으로 몰릴 줄 어찌 알았겠느냐는 뜻이었다.

목호룡은 호된 고문을 견디면서, “고한 자는 죽는 법이니, 장차 고한 자로서 죽겠지만, 흉심(凶心)은 없었다”고 말하고 “다만 종사(宗社)를 위했던 죄가 있을 뿐이고 다른 죄는 없다”라고 당당하게 외쳤다. 영조는 “(목호룡의) 종사를 위했던 죄라는 말은 내가 역적을 돌보아 비호했다고 여기는 것이다. 군부(君父)에게 이런 말을 하니, 지극히 흉악하고 교활하다. 이것이 족히 단안(斷案)이 될 만하다(즉위년 12월 8일)”라고 말했다. 군부 불경죄로 사형시킬 수 있다는 뜻이었다.

김일경과 목호룡이 보기에 역적은 자신들이 아니라 영조와 노론이었다. 차이는 누가 현실의 권력을 장악하고 있느냐 하는 점뿐이었다. 숙빈 최씨의 묏자리를 잡아준 것으로 출세의 기회를 잡았던 목호룡은 그 아들이 왕이 된 그해 12월 10일 역적으로 몰려 죽고 말았다. 김일경은 영조 1년 1월 2일 사형당했다.

그러나 이것은 끝이 아니었다. 영조 1년(1725) 1월 16일 군사(軍士) 이천해(李天海)가 출궁한 영조의 어가에 저주하는 사건이 발생했다. 이천해를 국문했으나 영조는 “차마 들을 수 없는 음참한 말이어서 입에 담을 수 없으니 좌우의 사관은 쓰지 말라”고 명했다. 사관 역시 “그 말이 극히 음참하기 때문에 초책(草冊: 실록의 초고)에 쓸 수 없습니다('영조실록' 1년 1월 17일)”라고 답할 정도로 충격적인 말이었다.28세의 청년 이천해는 24번의 압슬형을 받았으나 아프다는 소리도 하지 않았다. '영조실록'의 사관은 영조 즉위 후 여러 말들이 난무하다가 “이천해의 흉언에 이르러 극에 달했다”라면서 “그 흉언은 대개 무신년(영조 4년) 역적의 격문(檄文: 이인좌 난의 격문)과 같다고 한다”고 전했다. 영조와 노론이 경종을 독살했다는 말이란 뜻이다.

김일경·목호룡·이천해 등을 죽인 영조는 재위 1년(1725) 목호룡 고변사건(임인옥사)를 ‘무고’라고 선언하고 노론 피화자(被禍者)를 신원하는 을사처분(1725)을 단행했다. 목호룡 고변사건은 신(新)정권에 의해 없었던 일이 되었다. 기세를 탄 노론은 유봉휘·이광좌·조태구·조태억·최석항 등의 소론 대신들을 ‘오적(五賊)’으로 규정해 공격했다.

소론 온건파까지 적으로 돌리면 내전이 일어날지 모른다고 우려한 영조는 재위 3년(1727) 민진원·홍치중 등의 노론 대신들을 축출하고 이광좌·조태억 등에게 정권을 주는 정미환국(丁未換局)을 단행했다. 재집권한 소론은 임인옥사(목호룡의 고변)를 다시 역옥(逆獄)으로 환원시키고 노론 4대신을 역적 명부인 역안(逆案)에 다시 기재했다. 소론 온건파에 정권을 넘긴 영조의 조치는 시의적절한 것이었다. 소론 강경파와 남인들이 군사 봉기를 준비하고 있었기 때문이다.

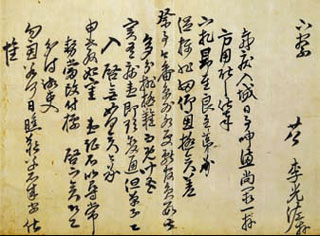

* 이광좌 간찰. 영조가 즉위하자 이광좌 같은 소론 온건파는 김일경을 비롯한 소론 강경파와 선을 긋는 것으로 영조와 공존을 꾀했다.

* 소령원. 숙종의 후궁이자 영조의 생모인 숙빈 최씨가 묻혀 있다. 경기도 파주시 광탄면 영장리에 있는 이 묘는 지관 목호룡이 잡아주었다. 그러나 목호룡은 영조 즉위 후 역적으로 몰려 사형당했다. 사진가 권태균

'역사 ,세계사 > 우리 역사 이야기' 카테고리의 다른 글

| 절반의 성공 - 영조③ 신유대훈 (0) | 2013.06.19 |

|---|---|

| 절반의 성공 - 영조② 이인좌의 난 (0) | 2013.06.19 |

| 독살설의 임금들 - 경종⑥ 세 가지 의혹 (0) | 2013.06.19 |

| 독살설의 임금들 - 경종⑤ 노론 4대신 (0) | 2013.06.19 |

| 독살설의 임금들 - 경종④ 신축환국 (0) | 2013.06.19 |