당대 최고 언어학자 세종, 말과 글의 혁명 이끌다

세종의 업적 중에서 가장 큰 것은 두말 할 것도 없이 훈민정음(訓民正音) 창제다. 그런데 훈민정음은 누가 만들었을까? 세종대왕이 신숙주·성삼문 같은 집현전 학자들의 도움을 받아 만들었다는 공동창작설이 일반적이다. 신숙주 등이 요동에 유배 온 명나라 한림학사 황찬(黃瓚)을 13차례나 만나 자문을 받았다는 일화까지 곁들여지면 의심할 것이 없어 보인다.

공동창작설의 진원지는 조선 초 성현(成俔·1439~1504)의 용재총화다. 성현은 용재총화에서 “세종이 언문청(諺文廳)을 설치하고 신숙주·성삼문에게 명해서 언문을 만들었다… (언문은) 우리나라와 여러 나라의 말에 대해 문자(文字:한자)로는 적지 못하는 것까지 다 통해서 막힘이 없었다”라며 공동창작인 것처럼 썼다. 조선 중기 허봉(許<7BC8>·1551~1588)의 해동야언(海東野言)이나 조선 후기 이긍익(李肯翊·1736~1806)의 연려실기술도 모두 신숙주·성삼문 등과 함께 만들었다고 썼는데, 하나같이 용재총화를 인용했다. 한마디로 성현의 용재총화가 공동창작설의 진원지임을 알 수 있다.

그런데 훈민정음 창작 사실이 최초로 공개된 세종 25년(1443)에 성현은 네 살에 불과했다. 세종 21년(1439) 태어난 성현은 세조 8년(1462)에 23세의 나이로 문과에 급제해 여러 관직을 역임하다가 연산군 10년(1504)에 사망한 인물이다. 용재총화는 성현이 세상을 뜬 연산군 10년 저술한 것인데, 이때는 훈민정음이 창제된 세종 25년보다 61년 후였다. 따라서 용재총화보다 앞선 사료를 가지고 훈민정음 창작자를 찾는 것이 보다 합리적일 것이다. ‘훈민정음’ 창제 사실을 처음 전하고 있는 세종실록 25년 12월 30일자의 기록은 세종이 직접 훈민정음을 만들었다고 기록하고 있다.

“이달에 임금이 직접 언문(諺文) 28자(字)를 만들었다. 그 글자는 옛 전자(篆字)를 본떴는데, 초성(初聲)·중성(中聲)·종성(終聲)으로 나누어 합한 연후에야 글자를 이룬다. 무릇 문자(文字:한자)에 관한 것과 우리나라의 이어(俚語:이두)에 관한 것을 모두 쓸 수 있다. 글자는 비록 간요(簡要)하지만 전환(轉換)이 무궁한데 이를 훈민정음이라고 일렀다.(세종실록 25년 12월 30일)”

세종실록은 ‘임금이 직접 언문 28자를 만들었다(上親制諺文二十八字)’라며 세종이 직접 창제했음을 전해주고 있다. 세종의 단독창작설인 셈이다. 신하들이 편찬하는 실록은 신하들이 임금의 명을 받아 어떤 일을 했을 경우 반드시 그 사실을 기록하기 때문에 ‘임금이 직접 만들었다’는 기록은 세종이 혼자 만들었다는 뜻이다.

그럼 신숙주·성삼문을 비롯한 집현전 학사들과 공동창작인 것처럼 인식된 것은 무슨 까닭일까? 그것은 훈민정음 창작이 아니라 세종이 만든 훈민정음을 가지고 운서(韻書)를 편찬하게 한 것을 훈민정음 창제에 가담한 것으로 혼동하면서 발생한 현상이다. 한자 자전(字典)은 두 종류가 있다. 옥편(玉篇)이 뜻을 중심으로 분류한 자전이라면 운서(韻書)는 음을 중심으로 분류한 자전이다. 신숙주 등이 훈민정음 창제를 도우려 요동에 갔다면 그 시기는 세종 25년 이전이 돼야 하지만 신숙주 등이 요동에 가서 황찬을 만난 것은 2년 후인 세종 27년(1445)이다.

세종실록 27년(1445) 1월 7일자는 “집현전 부수찬(副修撰) 신숙주, 성균관 주부(注簿) 성삼문, 행사용(行司勇) 손수산(孫壽山)을 요동에 보내 운서(韻書)에 관해 질문하게 했다”고 전하고 있다. 신숙주의 문집인 보한재집(保閑齋集)의 부록에 이조참판 이파(李坡)가 지은 묘지문(墓誌文)이 있는데 여기에도 같은 사실이 기록돼 있다.

“이때 한림학사 황찬이 죄를 짓고 요동에 유배되었는데 을축년(세종 27년:1445) 봄에 공(신숙주)에게 북경에 가는 사신을 따라서 요동에 가서 황찬을 만나 질문하게 했다. 공이 언자(諺字:훈민정음)로 중국말을 번역하고(諺字<7FFB>華音) 질문을 쉽게 풀이해서 조금도 틀리지 않았으므로 황찬이 크게 기이하게 여겼다. 이때부터 요동에 갔다 온 것이 무릇 13번이다.(보한재집, 부록 묘지)”

명사(明史)는 황찬이 제노통지(齊魯通志) 100권과 황찬문집(黃瓚文集) 12권을 저술했다고 전하고 있는데 세종이 신숙주와 성삼문 등을 그에게 보낸 것은 훈민정음을 가지고 한자에 음을 다는 자전 편찬 작업에 자문을 얻기 위해서였다. 세종이 신숙주 등을 필요로 했던 것은 훈민정음이란 새로운 언어를 만드는 일이 아니라 훈민정음을 가지고 한어에 음을 다는 자전 편찬 작업을 하기 위해서였다. 신숙주는 일종의 한자 발음자전(發音字典)인 운서(韻書)를 만드는 데 가담했다.

명 태조 주원장은 1375년 홍무정운(洪武正韻)을 간행하는데, 세종은 신숙주 등에게 홍무정운 역훈(譯訓)을 편찬하게 했다. 홍무정운 역훈은 홍무정운의 운목(韻目)에 훈민정음으로 주음(注音)하게 하고 일부 주석을 단 것인데 단종 3년(1455)에야 완성되었다. 세종은 재위 30년(1448) 신숙주·최항·박팽년 등에게 동국정운(東國正韻)을 간행하게 해 훈민정음으로 조선 한자음을 바로잡았다. 신숙주 등은 이처럼 훈민정음으로 한자음을 다는 운서 편찬 작업을 한 것인데 마치 훈민정음 창제에 관여한 것처럼 잘못 알려졌던 것이다. 조선 중기 이정형이 쓴 동각잡기(東閣雜記)에 훈민정음과 운서 편찬 과정이 순서별로 실려 있다.

“임금이 언문 자모 28자를 만들었다. 대궐 안에 국(局)을 설치하고 성삼문·최항·신숙주 등을 뽑았다. 이때 한림학사 황찬이 요동에 유배되어 있었는데 성삼문·신숙주에게 명해 사신을 따라 요동에 가서 황찬에게 음운(音韻)에 대해 묻게 했다. 무릇 요동에 13번이나 왕래했다.(동각잡기 ‘본조선원보록(本朝璿源寶錄)’)”

동각잡기는 세종이 훈민정음을 만들고 그후 신숙주 등에게 운서를 만들게 했다고 전하는 셈이다. 훈민정음 창제 소식이 전해진 두 달 뒤인 세종 26년(1444) 2월 집현전 부제학(副提學) 최만리(崔萬理) 등 7명의 학사가 훈민정음 창제에 반대하는 유명한 상소문을 올린다. 최만리 등은 ‘중국의 제도를 준행해야 하며, 현행 이두를 써도 뜻이 통할 수 있다’면서 새 글자 창제를 반대했다. 그러자 세종은 최만리 등을 불러서 이렇게 말했다.

“너희들이 설총은 옳다고 하면서 임금이 하는 일은 그르다고 하는 것은 무슨 까닭이냐? 또한 너희들이 운서(韻書)를 아느냐? 사성(四聲) 칠음(七音)을 아느냐? 자모(字母)가 몇 개인지 아느냐? 만약 내가 운서(韻書)를 바로잡지 않으면 누가 바로잡을 것이냐?(세종실록 26년 2월 20일)”

집현전 학사들에게 “너희들이 운서를 아느냐? 사성 칠음을 아느냐?”라고 꾸짖고 ‘내가 아니면 누가 운서를 바로잡을 것이냐?’고 물을 정도로 세종은 당대 최고의 언어학자였다. 세종은 최만리 등 6명을 의금부에 하옥시켰다가 하루 뒤 풀어주었으나 응교(應敎) 정창손(鄭昌孫)만은 파직시켰다.

세종은 재위 16년(1434) 역대 충신, 효자, 열녀 등의 행실을 한문과 그림으로 그린 삼강행실도(三綱行實圖)를 간행했는데, 이를 훈민정음으로 번역해 반포하려 하면서 정창손에게 이렇게 하면 민간에서 충신·효자·열녀가 반드시 많이 나올 것이라고 말했다. 그런데 정창손은 “삼강행실을 반포한 후에도 충신·효자·열녀가 배출되는 것을 볼 수 없는 것은 사람이 행하고 행하지 않는 것이 사람의 자질(資質) 여하(如何)에 달려 있기 때문입니다. 어찌 반드시 언문으로 번역한 후에야 사람이 모두 본받을 것입니까?”라고 반박했다. 세종은 정창손을 ‘아무짝에도 쓸모없는 속유(俗儒)’라고 비판하면서 파직시켰다. 훗날 정창손은 사위 김질과 함께 상왕 단종 복위 기도 사건을 고변하는 장본인이 된다.

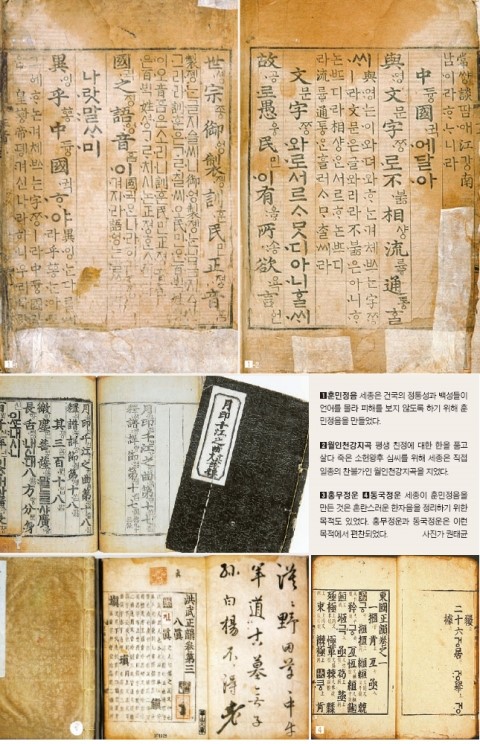

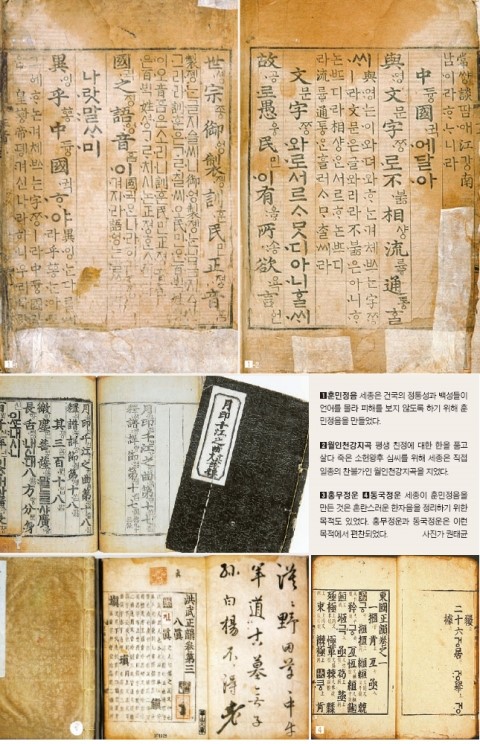

세종은 재위 28년(1446) 9월 훈민정음을 반포했다. 정인지는 그 서문에서 “계해년(세종 25년) 겨울에 우리 전하께서 정음(正音) 28자를 처음으로 창제하셔서 예의(例義)를 간략하게 들어 보이고 명칭을 ‘훈민정음(訓民正音)’이라 하였다”라고 말해 세종이 직접 만들었음을 분명히 하고 있다. “나랏말미 中듕國귁에 달아”로 시작하는 ‘훈민정음 어제(御製)’에서 세종도 “내 이를 불쌍하게 여겨 새로 스물여덟 자를 만들었다”라고 자신의 창작임을 밝히고 있다. 한 해 전인 세종 27년(1445) 완성된 용비어천가는 불휘 기픈 남 ⑧매 아니 뮐 곶 됴코 여름 하니/ㅣ미 기픈 므른 래 아니 그츨 내히 이러 바⑧래 가니라고 노래하고 있다. 세종은 조선을 뿌리 깊은 나라, 샘이 깊은 나라로 만드는 것은 문화적 주체성이란 사실을 자각했고 실천했던 군주였다.

언어 혁명→생활 혁명, 쉬운 법률 용어로 백성을 구하다

세종이 훈민정음을 만든 표면적 이유는 크게 두 가지로 분석할 수 있다. 하나는 왕조 개창의 정당성을 온 천하에 천명하기 위한 것이었다. 훈민정음을 반포하기 1년 전인 세종 27년(1445) 4월 용비어천가(龍飛御天歌)를 먼저 만들게 한 것이 이를 말해준다. 조선 건국을 ‘용이 하늘을 난 결과’로 묘사한 것이다. 용비어천가는 먼저 정음(正音:한글)으로 지은 다음 한시(漢詩)로 번역하는 순서로 편찬되었다.

세종은 이미 재위 1년(1419) 대마도 수호(守護:대마도 도주)에게 준 글에서 “우리 태조 강헌대왕이 용비(龍飛)하셨다”라는 표현을 써서 오래전부터 조선 건국을 용비(龍飛)의 결과로 보고 있음을 드러냈는데, 이것이 용비어천가로 나타난 것이었다. 용비어천가는 태조실록을 근거로 한 첨삭 과정을 거쳐 만들었다.

세종실록 28년(1446) 11월 기록에는 “태조실록을 내전(內殿)에 들여오라고 명하고, 드디어 언문청(諺文廳)을 설치해서 사적(事迹)을 상고해 용비시(龍飛詩:용비어천가)에 첨입(添入)하게 했다”고 적혀 있다. 세종 29년(1447) 10월 완성된 용비어천가 550본은 군신들에게 하사됐다. 제1장이 “해동 육룡(六龍)이 ⑧샤 일마다 천복(天福)이시니 고성(古聖)이 동부(同符)시니”라는 노래였다. 해동 육룡이란 이성계의 4대 조상(목조·익조·도조·환조)과 태조·태종을 뜻하는 것인데 이들의 건국 행적이 천명을 받은 옛 성인[古聖]들과 같다는 의미다.

세종이 훈민정음을 창제한 또 다른 이유는 자신이 직접 지은 어제(御製)에서 밝힌 그대로다. 즉 ‘어린 百백姓셩이 말하고자 하는 바가 있어도 마침내 제 뜻을 펴지 못하는 사람이 많다’면서 ‘내 이를 불쌍히 여겨 새로 스물여덟 자를 만들어 모든 사람이 쉽게 익혀 날마다 편안하게 하려고 할 따름이다’라고 말했다. 세종은 백성이 문맹일 경우 가장 큰 문제가 옥사(獄事)라고 생각했다. 문자를 모르는 백성들이 불이익을 당하는 경우가 많았다. 집현전 부제학 최만리 등 7명이 세종 26년(1444) 2월 언문 제작을 반대한 상소 중에 바로 이 대목이 있었다.

“(언문 제작과 관련해) ‘형살(刑殺)에 대한 옥사(獄辭)를 이두문(吏讀文)으로 쓴다면 문리(文理)를 알지 못하는 어리석은 백성이 한 글자 차이로 혹 원통함을 당할 수도 있다. 지금 언문으로 그 말을 직접 쓰고 읽어서 듣게 한다면 비록 지극히 어리석은 사람이라도 다 쉽게 알아들어서 억울함을 품을 자가 없을 것이다’라고 하지만….” (세종실록 26년 2월 20일)

최만리 등은 이두를 아는 자도 매를 견디지 못해 그릇 항복하는 자가 많으니 피의자가 글자를 안다고 옥사가 공정하게 처리되는 것은 아니라고 주장했다. 각종 소송 문서를 읽을 줄 안다면 억울한 일을 당하는 경우가 적어질 것이란 점에서 최만리 등의 반대는 ‘반대를 위한 반대’였다. 당시 법률문서는 한문과 이두가 섞여 있었는데 이두 또한 한문 못지않게 어려웠다.

예를 들어 의금부의 수사 기록인 추안급국안(推案及鞫案) 등에 “同月 罪人 ○○○ 年三十七 白等矣身其時不入直家…”란 구절이 있다고 치자. 이 중 백등(白等)은 ‘사실을 진술하건대’란 뜻이고, 의신(矣身)은 ‘저는’이란 뜻이다. 번역하면 “같은 달 죄인 ○○○은 진술하기를 저는 그때 집으로 바로 가지 않고…”라는 뜻이 된다. 백등(白等), 의신(矣身) 등의 이두문을 모르면 도무지 무슨 말인지 알 수 없었다. 이런 법률문서를 훈민정음으로 작성해 모든 백성이 알게 하려는 것이 세종의 뜻이었다.

세종의 훈민정음 창제는 깊은 철학적 바탕 위에서 나왔다. 일제가 조선어 말살정책의 시동을 걸던 1940년 경북 안동에서 발견된 훈민정음 해례본(解例本:세종 28년 발간)의 「제자해(制字解)」는 세종이 어떤 철학적 바탕 위에서 훈민정음을 창제했는지 잘 드러나 있다.

“하늘과 땅의 도는 ‘한 음양과 오행(一陰陽五行)’일 따름이니, 곤(坤)과 복(復) 사이가 태극(太極)이 되고, 움직임과 고요함의 뒤가 음양이 된다. 무릇 하늘과 땅 사이에서 삶을 누리는 무리들이 음양을 버리고 어찌하겠는가? 그러므로 사람의 소리가 다 음양의 이치가 있지만 돌아보건대 사람들이 살피지 않았을 뿐이다. 이제 정음을 만드는데 처음부터 지식으로 꾀하고 힘으로 찾는 것이 아니라 단지 그 소리를 따라 그 이치를 다할 따름이니 이치가 이미 둘이 아니거늘 어찌 하늘과 땅과 귀신과 더불어 그 씀(用)을 구하지 않겠는가. 정음 28자는 각자 그 형상을 본떠서 만들었다.” (훈민정음「해례본」)

훈민정음에서 하늘을 ‘ㆍ’로, 땅을 ‘ㅡ’로, 사람을 ‘l’로 표현한 것은 음양과 태극 이론에 따른 것이었다. 또한 그 형상을 본떠서 목구멍을 ‘o’으로, 이(齒)를 ‘ㅅ’으로, 입을 ‘ㅁ’으로 형상화했다. 세종이 훈민정음을 만든 데는 혼란스러운 한자음을 정리하기 위한 이유도 있었다. 이를 위해 세종은 인간의 구강(口腔)에서 나오는 모든 소리를 적을 수 있는 언어를 만들었는데, 이것이 전 세계 어느 언어도 갖지 못한 훈민정음만의 특출한 장점이다. 세종의 훈민정음 창제 정신으로 돌아가면 지구상의 모든 언어를 완벽하게 적을 수 있다.

그러나 훈민정음의 이런 장점은 일제강점기를 거치면서 크게 퇴보했다. 일제는 1912년에 보통학교용 언문철자법(諺文綴字法)을 만들었는데 이때 아래아(ㆍ)를 폐지하고 받침에서도 한 글자 받침 ‘ㄱ, ㄴ, ㄹ, ㅁ, ㅂ, ㅅ, ㅇ’과 두 글자 받침 ‘ㄺ, ㄻ, ㄼ’의 열 가지만 인정했으며, 설음 자모 ‘ㄷ, ㅌ’ 등과 ‘ㅑ, ㅕ, ㅛ, ㅠ’의 결합을 인정하지 않는 등 훈민정음의 발음체계를 크게 제한했다. 1930년에는 조선총독부에서 직접 언문철자법(諺文綴字法)을 만들었고, 이때도 표현 가능한 발음을 상당 부분 제한했다. 문제는 광복 후에도 이런 식민지 언어정책이 철저하게 극복되지 않은 결과 현행 한글은 특정 발음을 표기할 수 없는 절름발이 언어로 전락했다. ‘ㄹ·ㄴ’이 어두(語頭)에 오면 ‘o’으로 발음하게 한 두음법칙(頭音法則) 같은 것들은 수많은 일제 잔재 중의 하나에 불과하다.

현재의 한글맞춤법 통일안은 영어의 B와 V, P와 F, R과 L 등을 구분해 표기할 수 없는 한계를 갖고 있다. 하지만 이 역시 훈민정음 창제 원칙으로 돌아가면 해결될 수 있다. 한글연구회의 최성철 회장 같은 이는 훈민정음 해례본의 연서(連書)와 병서(竝書) 원칙을 사용하면 해결된다고 주장하기도 한다. B와 V, P와 F는 모두 순음(脣音:입술소리)인데, 훈민정음「해례본」은 “ㅇ를 순음(脣音:입술소리) 아래 연서(連書)하면 곧 순경음(脣輕音:입술 가벼운 소리)이 된다”고 설명하고 있다.

많은 언어학자의 깊은 연구가 필요하겠지만 순음 ‘ㅁ·ㅂ·ㅍ·ㅃ’ 아래에 ‘ㅇ’을 더하여 만든 ‘ㅱ·ㅸ·ㆄ·ㅹ’ 등이 순경음인데 이 중 B를 ‘ㅂ’로, V는 ‘ㅸ’으로 적고, P는 ‘ㅍ’로, F는 ‘ㆄ’으로 적는 식으로 정리하면 현행 한글맞춤법 통일안으로 적을 수 없는 발음 문제를 해결할 수 있다. 물론 이런 생각은 하나의 가설에 불과할 뿐이다. 하지만 장래에 국어학자는 물론 외국어 전문가, 역사학·언어학 등 관련 분야의 전문가들이 종합적으로 연구할 필요가 있는 주제다.

훈민정음「해례본」에는 첫소리 두 자, 혹은 세 자를 합쳐서 사용하는 병서(竝書)에 관한 규정이 있는데, 이를 활용해 L은 ‘ㄹ’로 적고 R은 ‘ㄹㄹ’, 또는 ‘ㅇㄹ’ 등으로 적으면 이 역시 해결될 수 있다. 인간의 구강에서 나오는 모든 발음을 적을 수 있게 만든 훈민정음 창제 정신으로 돌아가면 우리 민족이 그토록 많은 자본을 투자하고도 영어를 못하는 민족에 드는 현실을 타파하는 데도 도움이 된다.

또한 세종은 동아시아의 보편 문자인 한자와 훈민정음의 공존을 추구했다. 용비어천가는 물론 세종 자신이 지은 월인천강지곡(月印千江之曲) 등에서 세종은 훈민정음과 한자를 함께 사용했다. 이는 우리 민족이 하나의 문장 안에서 표의문자인 한자와 표음문자인 한글을 상호충돌 없이 사용할 수 있는 유일한 민족이란 사실을 잘 알고 있었기 때문일 것이다.

세종의 훈민정음 창제 정신으로 돌아가 일제의 잔영을 걷어내고 우리의 언어정책을 세계화 추세에 발맞춰 크게 개혁할 때다. 그것이 세종의 애민 정신을 현재에 되살리는 길이다.